उपराष्ट्रपति का NUALS कोच्चि में संबोधन: कानूनी शिक्षा, न्यायिक सुधार और संविधान पर विशेष जोर

उपराष्ट्रपति का NUALS कोच्चि में संबोधन: कानूनी शिक्षा, संविधान और न्यायिक प्रणाली की मजबूती पर विशेष बल

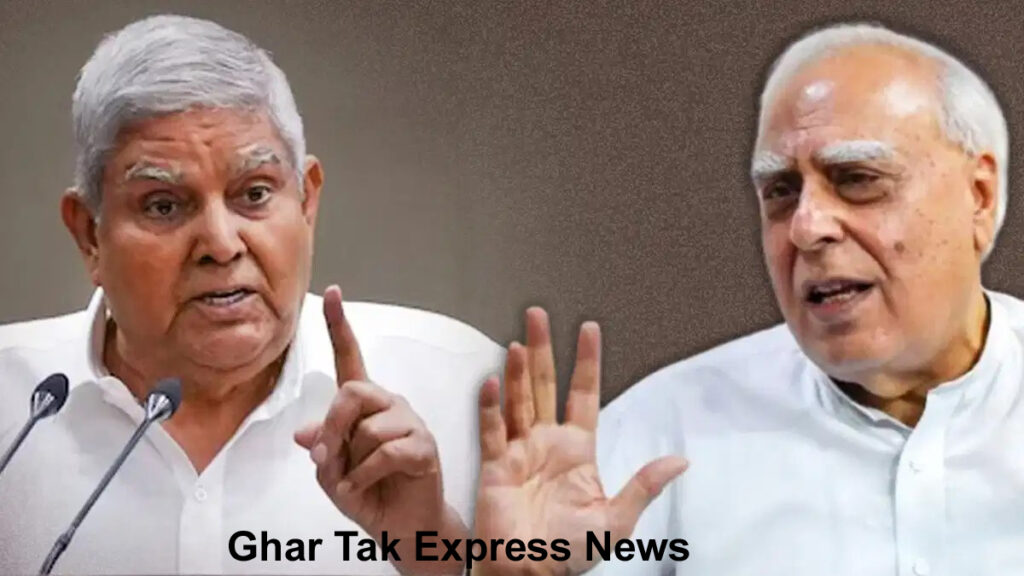

भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में केरल स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (NUALS), कोच्चि में छात्रों, शिक्षकों और विधिक विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए भारत की कानूनी शिक्षा प्रणाली, न्यायिक सुधारों और संविधान की गरिमा की रक्षा पर केंद्रित एक सारगर्भित भाषण दिया। उनके संबोधन के अंश न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहे, बल्कि देश के समक्ष कई महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्नों को भी रखा।

यह लेख उनके भाषण के प्रमुख बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण करता है—जिसमें भारत की विधिक शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ, न्यायिक जवाबदेही, न्याय प्रणाली की दक्षता, और संविधान की संप्रभुता पर विस्तृत चर्चा की गई है।

1. कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता: केवल डिग्री नहीं, नैतिकता भी आवश्यक

उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की कि “कानून का अध्ययन सिर्फ न्यायालयों में दलीलें देने की कला नहीं है, यह समाज के लिए उत्तरदायित्व निभाने का एक माध्यम है।” उन्होंने कहा कि आज के समय में जब सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं लगातार बदल रही हैं, तब वकीलों और न्यायविदों की भूमिका केवल अदालतों तक सीमित नहीं रह गई है।

उन्होंने निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष बल दिया:

नैतिक शिक्षा का समावेश: कानूनी पाठ्यक्रम में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और संवैधानिक मूल्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग: कानून की पढ़ाई को समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों से जोड़ा जाए, जिससे छात्रों की समझ व्यापक बने।

टेक्नोलॉजी का समावेश: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर लॉ के युग में कानूनी शिक्षा को तकनीकी विकास के अनुरूप ढालना आवश्यक है।

2. न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

उपराष्ट्रपति ने भारतीय न्यायपालिका की सराहना करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि “न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि न्यायिक प्रणाली आलोचना से परे हो”। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी संस्था के लिए आवश्यक स्तंभ होते हैं।

उनके सुझाव:

केस मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण: लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए अदालतों में डिजिटल टूल्स का प्रयोग।

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता: कॉलेजियम सिस्टम की समीक्षा और सुधार।

जन-सुनवाई की प्रक्रिया को सरल बनाना: ताकि आम आदमी भी न्याय व्यवस्था तक पहुंच सके।

3. संविधान की रक्षा: हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी

उपराष्ट्रपति ने संविधान को “भारत का पवित्र ग्रंथ” करार दिया और कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा करे। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि:

संविधान केवल सरकार के लिए नहीं, समाज के लिए भी दिशासूचक है।

कानून के छात्र और वकील संविधान की आत्मा को समझें और उसे व्यवहार में उतारें।

अधिकारों की बात करने से पहले कर्तव्यों को निभाना सीखें।

4. युवाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना

उन्होंने NUALS जैसे संस्थानों के छात्रों से अपेक्षा जताई कि वे केवल करियर के लिए नहीं, बल्कि न्याय की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें। उन्होंने कुछ प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किए:

वकीलों द्वारा सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी।

जनहित याचिकाओं द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान।

विधिक सेवा शिविरों के माध्यम से गरीबों तक न्याय पहुँचाना।

5. कानूनी शोध और नीति निर्माण में छात्रों की भूमिका

उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी संस्थान केवल शिक्षा केंद्र नहीं, नीति निर्माण और न्यायिक सुधार के प्रयोगशाला बन सकते हैं।

इसके लिए जरूरी है:

छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स, नैतिक बहसों और कानूनी समीक्षा में सक्रिय भूमिका दी जाए।

लॉ स्कूल्स और नीति संस्थानों के बीच तालमेल बढ़े।

भाग 2: भारतीय न्यायपालिका की वर्तमान चुनौतियाँ और समाधान

1. लंबित मामलों की गंभीर स्थिति

उपराष्ट्रपति ने न्यायिक देरी को लोकतंत्र की असफलता की ओर संकेत करते हुए कहा कि “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।” भारत में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं, जिससे आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था से डगमगाने लगा है।

सुझाव:

न्यायालयों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए।

ई-कोर्ट्स को ग्रामीण स्तर तक लागू किया जाए।

केसों की प्राथमिकता तय करने हेतु AI-बेस्ड सिस्टम विकसित हों।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का प्रशिक्षण केवल कानून में नहीं, बल्कि समाज, तकनीक और मानवीय संवेदनाओं में भी होना चाहिए।

सुधार:

न्यायिक अधिकारियों के लिए नियमित अपग्रेडेशन कोर्स अनिवार्य हों।

मानवाधिकार, लैंगिक समानता और साइबर अपराध पर विशेष सत्र हों।

नियुक्तियों में सामाजिक विविधता और समावेशिता को प्राथमिकता मिले।

भाग 3: वैश्विक कानूनी शिक्षा बनाम भारतीय व्यवस्था

उपराष्ट्रपति ने वैश्विक लॉ स्कूल्स—जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल—का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ के पाठ्यक्रम छात्रों को केवल कानूनी सिद्धांत ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक नीति-निर्माण, नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति आदि में भी प्रशिक्षित करते हैं।

भारत में सुधार की दिशा:

कानूनी शिक्षा को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ा जाए (इंटर्नशिप, कोर्ट विज़िट, लाइव केस स्टडी)।

अंतरराष्ट्रीय कानून, WTO लॉ, पर्यावरणीय न्याय आदि नए विषयों को जोड़ा जाए।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) के बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को भी सशक्त किया जाए।

भाग 4: भाषण से प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भ और नैतिक सबक

उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा के नेताओं जैसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के विचारों को उद्धृत किया और कहा कि:

“हमारे पूर्वजों ने जो संविधान हमें सौंपा है, वह केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि नैतिकता और लोकतंत्र का आधार है।”

“अधिकार मांगने से पहले, कर्तव्यों को निभाना सीखिए।”

“कानून का ज्ञान तभी सार्थक है, जब उसका प्रयोग न्याय और करुणा के लिए हो।”

भाग 5: NUALS छात्रों की प्रतिक्रियाएँ और संस्थान की भूमिका

छात्रों की प्रतिक्रियाएँ:

उपराष्ट्रपति के भाषण को सुनकर कई छात्रों ने अपनी प्रेरणा साझा की:

“अब कानून को केवल करियर नहीं, समाज सेवा का माध्यम मानने लगा हूँ।”

“उनके शब्दों ने मेरी सोच बदल दी — संविधान अब किताब नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है।”

संस्थान की भूमिका:

NUALS जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को पॉलिसी इनोवेशन लैब, लीगल स्टार्टअप इनक्यूबेटर और थिंक टैंक के रूप में आगे बढ़ना चाहिए।

स्थानीय अदालतों और ग्रामीण समाज के साथ संपर्क बढ़ाना चाहिए।

भाग 6: भविष्य की दिशा: कानूनी पेशे में नैतिकता और समावेशिता

उपराष्ट्रपति ने चेताया कि अगर कानून के क्षेत्र में नैतिकता नहीं रही, तो वह केवल “व्यवसाय” बन जाएगा, सेवा नहीं।

उनका स्पष्ट संदेश:

वकीलों और न्यायाधीशों को केवल कानून नहीं, संवेदना भी पढ़नी चाहिए।

समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने की ज़िम्मेदारी हर विधिक छात्र की होनी चाहिए।

उपसंहार: एक प्रेरक भाषण जो दिशाएं दिखाता है

उपराष्ट्रपति का भाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि यह एक नीतिगत दस्तावेज़ की तरह था, जिसमें भारत की कानूनी शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था और नैतिक ज़िम्मेदारियों की स्पष्ट दिशा प्रस्तुत की गई।

उनकी वाणी:

“भारत का भविष्य तब ही सुरक्षित है जब न्याय व्यवस्था मजबूत हो, कानूनी शिक्षा समावेशी हो और संविधान सभी के दिल में बसा हो।”